Rie Shimizu Flute Recital vol.6

5月31日 フルート・リサイタルに寄せて

フルートの可能性を探る4作品

〜 印象派・バロック・現代・古典のはざまで 〜

本リサイタルは、「バッハの無伴奏作品の演奏を通してフルートのあらゆる可能性を探る」というテーマのもと、2012年から開催してきたリサイタル・シリーズの第12回目になります。

第1弾のシリーズは、2012年から2018年にかけて「バッハ:無伴奏チェロ組曲に魅せられて」と題し、全6回にわたる企画を開催しました。その後、2018年より第2弾として「バッハ:無伴奏ヴァイオリン作品とともに」を開始しています。いずれのプログラムも、バッハの無伴奏作品を1曲ずつ取り上げ、その深遠な音楽性と演奏の可能性を探究してきました。

また、毎回現代作品を取り入れることで、クラシック音楽の伝統を継承しながら、現代音楽へのリスペクトを表現しています。本公演では、フルート奏者としての表現の幅をさらに広げ、音楽の持つあらゆる魅力を皆さまにお届けします。

これまで毎回テーマを決めて開催してきましたが、第2シリーズの第6回と第7回は、特に思い出深い作品や、心から愛する作品に焦点を当てます。

ゴーベールは、私が特に敬愛する作曲家の一人です。彼自身が卓越したフルート奏者だったため、フルートの美しさを最大限に引き出す方法を熟知しており、その魅力が作品の中に余すところなく表現されています。今回演奏する《組曲》には、オリエンタルな雰囲気のメロディーが織り込まれており、どこか懐かしさを感じさせる響きが魅力です。

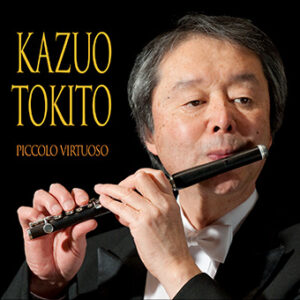

また、レイハ(ライヒャ)の作品は、昨年末に他界された元フィラデルフィア交響楽団首席ピッコロ奏者の時任和夫氏がCD録音されたものです。30年以上前、フィラデルフィアで初めてお会いして以来、氏は私にとって最も尊敬する音楽家の一人です。学生時代、レイハの木管五重奏はよく演奏しましたが、この作品には馴染みがありませんでした。しかし、時任氏のCD録音を通じて初めて知り、その魅力に引き込まれました。この素晴らしい作品を、ぜひ皆様にもご紹介したいと思います。

清水 理恵

リサイタル特設ページ

ドルチェ楽器 プロモーション動画

時任和夫「ピッコロ・ヴィルトゥオーゾ」

1948年札幌に生まれる。フルートを小松昭吾氏に師事。65年渡米。インターロッケン・アーツ・アカデミー卒業後、オベリン大学オベリン音楽院に入学、ロバート・ウィロビー氏に師事、優等生として卒業する。その後、インディアナ大学大学院にてジェームズ・ペレライト氏に師事するほか、同時に作曲も勉強し学内の作曲コンクールにて入賞する。後に同大学院より演奏家証書と修士号を取得する。77年、バンクーバー交響楽団に副首席フルート及びピッコロ奏者として入団。80年、バンクーバーのCBC室内管弦楽団の首席フルート奏者に任命される。81年、フィラデルフィア管弦楽団に首席ピッコロ奏者として入団。現在も同管弦楽団にて活躍。 これまで、数度にわたってサイトウキネンオーケストラに招待されるほか、札幌、長沼、新潟などでリサイタルを開く。95年、札幌交響楽団とピッコロ・コンチェルトを協演。

フィリップ・ゴーベール(1879–1941)

フランス近代の指揮者・作曲家そしてフルーティストであるゴーベールは、フルートのレパートリーに数多くの魅力的な作品を残しました。この《組曲》は、1913年に作曲された4つの曲からなる作品で、ロマンティシズムと印象主義が融合したゴーベールらしい芳醇な音色美と豊かな旋律が特徴です。

ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685–1750)

バッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータは、独奏楽器の表現力を極限まで引き出す傑作として知られています。この第3番は、厳格な構成美と深い精神性が備わった作品で、特に荘厳な〈フーガ〉は全曲中でも屈指のスケールを誇ります。今回はフルート用に加藤元章氏が編曲した版で演奏いたします。原調のまま原曲の対位法的構造や音楽的重層性を保ち、フルートの特性を活かした見事な編曲となっています。演奏者にとっては、バッハの精神と響きの奥行きを一人で紡ぐ大きな挑戦でもあります。

清水研作(1961 〜 )

和泉式部の辞世の句「あらざらん この世のほかの思い出に 今ひとたびの逢うこともがな」から着想を得ています。特に「この世のほかの思い出に」という表現に心惹かれました。“この世の思い出”ではなく、“この世のほかの”思い出~この微細な違いにこそ、魂が映るように感じます。ちなみに西行にも同じ一節が登場します。そちらは、夏の「日本フルートコンヴェンション in KOBE」で初演されるピッコロ/フルート/あるとフルート/バスフルートのための作品の題材に。この2作で連作となる予定です。(清水研作)

アントン・レイハ(1770–1836)

レイハは、ベートーヴェンの友人としても知られ、斬新な和声や形式を駆使して後世の作曲家に多大な影響を与えた作曲家です。この《デュオ・コンチェルタント》は、二人の奏者が対等に対話を繰り広げるようなスタイルが特徴で、ピアノとフルートが互いに主張し、響き合うように展開されます。全体に明快な古典的形式を保ちつつも、ユーモアやサプライズに富んだ構成で、聴き手を飽きさせません。レイハ独自の遊び心と、音楽への自由な探究心が感じられる作品です。